皆さんこんにちは、芝浦の菊地です。

もうすぐ秋になりますがまだまだ日差しの強い日が続いていますね、、、

本日は日差しを防ぐためのサングラスが、思わぬ事故につながってしまうケースをご紹介いたします。

太陽光や対向車のライトが眩しく、一瞬目がくらんでしまうという体験を皆様一度はしたことがあるのではないでしょうか?

安全な運転走行の為サングラスを着用する方もいらっしゃるかと思いますが、トンネル内や夜間走行時にサングラスを掛けたままにしておくと人影、標識等を見逃し安全な走行ができなくなってしまいます。

良好な視界を保つことは安全運転の基本です、運転用のサングラスを購入する際は適したものを選ぶ必要があります。

日本産業企画(JIS)では以下のように運転用サングラスの要求事項を定めています

・視感透過率8%以下のレンズは、運転用または道路での使用を目的としていない為、適さない。

・475~600nmの波長率での分光透過率の最小値が、0.2×視感透過率以上(20%以上)であること。

・昼間の運転には、視感透過率が8%を超えている事。

・夜間の運転には、視感透過率が75%を超えている事。

・運転用または道路での使用に適する為に、赤、黄、青の色を識別できる色調であること(信号の誤認識防止)。

このように様々な基準がある為、運転用にサングラスの購入を考えている方は眼科医や専門店で相談し購入するのが良いかもしれません。

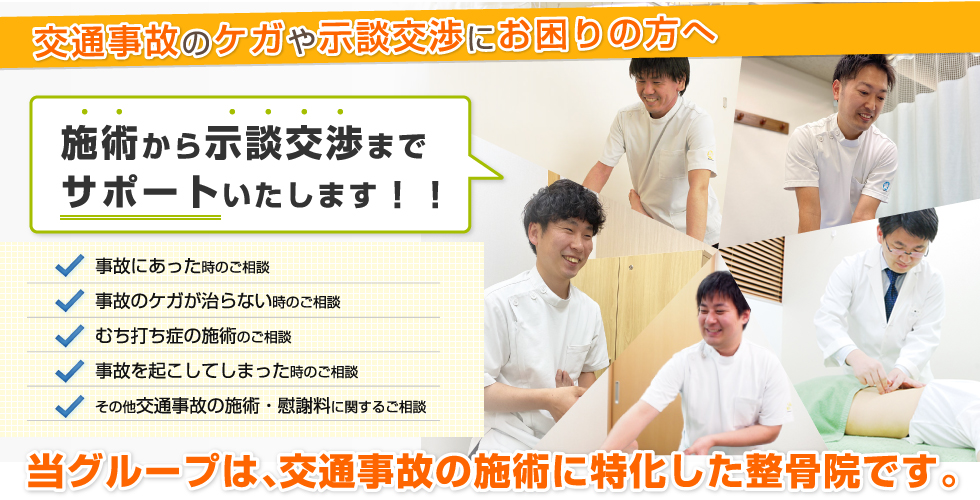

万が一事故に遭われてしまった際、治療の相談はメディカルケアグループにお問い合わせください。

こんにちは!

月島治療院の阿部です。

本日はもしも自分がひき逃げにあった場合、自賠責保険は使えるのか……

解説していきたいと思います👍

先ず結論から申し上げますと…

自賠責保険はひき逃げでは請求できません❗❗

なぜひき逃げの場合、自賠責保険は請求できないのか…

まず自賠責保険について解説したいと思います。

・自賠責保険について

自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。したがって、原動機付自転車なども対象になっています。

自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる方、具体的には保有者※または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等を支払ってくれる制度です。(人身事故に限ります。)

この加害者側の損害賠償額の中で被害者は接骨院に通うことが出来ます。

つまり、ひき逃げされて相手が不明の場合やそもそも自賠責保険(共済)をつけていない自動車(無保険車)が加害車両となった場合、負傷したり死亡したりした被害者は、基本的に自賠責保険(共済)では救済されません😥

しかし安心してください!

このような場合などには、政府の保障事業に請求することができます👌

政府の保障事業とは、被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者にかわって塡補(立替払い)する制度です。支払限度額は自賠責保険(共済)と同じで、請求できるのは被害者のみです。(加害者から請求はできません)被害者に支払った後、政府が加害者に求償します。

ひき逃げ事故にあってから請求までの流れは以下の通りです☝

ひき逃げ、無保険事故の被害にあう→警察への人身事故の届け出→病院・整骨院で治療→損害保険会社にて請求相談し必要書類の作成・提出→

→関係先への最終確認・調査が行われ、支払額が審査・決定されます→国土交通省にて決定がなされ、損害補償会社(組合)から請求者に支払われる

このように、ひき逃げ事故や無保険事故の被害者となり、治療が必要になった場合でも安心して治療を受けられる制度があります!

事故のショックで身体の痛みにはすぐには気付かないことも多いので、交通事故にあった場合は速やかに医療機関を受診しましょう。

月島治療院

〒104-0051

東京都中央区佃2-11-13 栗原ビル1F

有楽町線・都営大江戸線 月島駅 徒歩3分

TEL:03-3531-1233

URL:https://www.medicalcare.co.jp/

平 日:10:00~21:00

土 曜: 9:00~21:00

日・祝: 10:00~19:00

こんにちは!

8月に入り夏らしい暑い日が続いています。

蝉の声にも風情を感じますね。

しかし7月からの猛暑で体も疲れ気味ではないでしょうか?

しっかり熱中症対策も行いましょう!

そんな7月の最終週の暑い日曜に柔整師会が開かれました。

今回の講師は千歳烏山院 院長の山本先生です!

【 今回の講義メニュー 】

・保険の基本的な情報共有

・骨格のメカニズムと脚長差

▷保険の基本的な情報共有

勉強会前半は保険の基本的な情報共有。

保険を正しく取り扱うためのルールや

患者様の保険情報が変わった際の処理の流れなどの確認を行いました。

保険を正しく取り扱う事、細かいことでもしっかり漏れなくチックすること。

患者様のケガの治癒に向け施術するために適切な保険の使用は大切です。

変更や追加点など先生たちと情報共有し日々より良い治療が出来るよう取り組んでいます。

▷骨格のメカニズムと脚長差

勉強会後半はカイロプラクターでもある山本先生による講義です。

骨格の役割から丁寧に(ときに面白く)説明してくださいました。

二足歩行のヒトと四足歩行のゴリラを比較し、

骨格や機能の違いを説明して頂いたり、

骨盤と脚長差の関係、影響を受ける筋肉など

いかに骨格が大切で中でも骨盤の重要性を学ぶことが出来ました。

皆で順番にモデルになり実際教えて頂いた事を実践してみます。

それぞれの院へ今日学んだことを持ち帰り、練習・実践して今後の施術に活かせるようみんな真剣でした。

このようにメディカルケアグループでは定期的に勉強会を開催し、技術の向上や適正な保険治療を心掛けております。

もしも交通事故に合ってしまったら、交通事故後の治療をしたい・・・。

そんな時はぜひご連絡ください。各院、患者様をしっかりサポートしていきます!!!

患者様の笑顔を一つでも多く増やせるよう集まった柔整師、各院にてお待ちしております!!

千歳烏山治療院

〒157-0062

東京都世田谷区南烏山5-15-10 NT千歳烏山2階

京王線 千歳烏山駅 徒歩1分

TEL:03-5969-8777

URL:http://chitose-karasuyama.com/

平 日:10:00~22:00

土・祝: 9:00~19:00

日 曜: 9:00~20:00

休 診: 水 曜

こんにちは!

新橋汐留治療院の伊藤です。

今回は夏の交通事故の特徴を共有させていただきます。

①夏休みやレジャーシーズンに入ると、帰省や海水浴などの旅行へ出かける人も多くなる時期です。旅行や休みなどで車などを使用する頻度も増えるので通常よりも交通量や移動距離が増加し交通事故が起きる確率も上がります。

通常あまり長距離を運転していない運転者は、特に注意が必要で、子供の学校も休みなので急な飛び出しなどにも注意しましょう。

②夏になり気温が上昇する事で運転者の疲労が蓄積し居眠り運転や漫然とした運転による不注意から交通事故を起こす可能性が高まります。

運転する前には事前にしっかり睡眠を取る。更に運転中に眠気を催す際には、定期的に仮眠を入れるなどして注意力散漫にならないようにしましょう。

③夏場は急な天候の変化など大気が不安定なので雷雨や強風などの突発的な天気の変化には無理な運転をしないように心がましょう。

夏は路面の温度が上昇する事でとても熱くなっています。そして車の走行中タイヤと熱くなった路面が接触する事で通常よりも摩擦熱が発生し、タイヤの空気が抜けたりタイヤがバーストするなどの危険性があります。タイヤの空気が抜けたりバーストを起こしてしまうと車の制御が出来なくなり重大な事故につながる危険性があります。

旅行などで長距離を運転する際は、事前にエンジンやタイヤの状態をチェックしましょう。

雨の日の運転は視界が悪くなり、また路面も滑りやすいなど悪条件が重なるため、事故が発生しやすくなります。

今回は雨が運転に与える影響や安全運転のポイントをまとめていきます。

【雨が運転にあたえる影響】

◯雨滴やガラスの曇りで視界が悪くなる

雨の時にはフロントガラスやドアミラーに雨滴が付着し四方いずれも視界が悪くなります。また走行中にフロントガラスが曇りほとんど前が見えなくなったりします。これは車内の湿度の上昇や車の内外の温度差などが原因で起こります。乗車人数が多いほど曇りやすくなります

◯バック時の安全確認が不十分になる

雨天時に屋外でバックするときは窓を閉めたままで運転操作をする事が多いと思いますが、ドアミラーやリアウインドウも雨滴で見えにくく、後方や側方の安全確認が不十分になりがちです。

◯路面が滑りやすい

雨の日の運転は路面がぬれていて滑りやすくなっていて、乾燥した路面よりも急ブレーキをかけてから車が止まるまで停車距離が長くなります。

【雨の日の安全運転のポイント】

◯視界を良好に保つ

フロントガラスの雨滴はワイパーで除去できますが曇りは除去できません。曇りを除去するためには「デフロスター」が有効です。デフロスターはフロントガラスに風を当て曇りの原因である結露した水分を乾燥させる装置です。

ガラス面が汚れていると曇りやすくなるので普段から掃除をしてキレイにしておきましょう。

◯左折時や進路変更の際は側方や後ろを確認する

水滴が付着したドアミラーは車体の小さい自転車やバイクなどは見えにくくなります。

左折時や進路変更の際はドアミラーを見るだけでなく、振り向いして目視でも確認し後続車を見落とさないように注意しましょう。

◯ライトを点灯する

雨の日は路面が滑りやすくなるため、スピードを落とし車間距離を取ることが基本です。

自車だけでなく他の車や歩行者などの視界も悪くなるので早めにライトの点灯を心がけ自分の存在を認知してもらうことも大切です。

それでも事故にあってしまったらメディカルケアグループにご相談下さい。

交通事故の治療で必要な手続きなどもご案内させていただきます。

こんにちは。芝浦治療院の大岡です。

今回は交通事故にあってしまい、整骨院に通う時の手順についてお話します。

まずはすぐに警察に事故が起こったことを連絡しましょう。

この時、加害者側が警察を呼ぶのを嫌がるケースもあると思いますが関係ありません。

過去に事故や違反を起こしていようと、飲酒であろうと、免許取り消しになる可能性があろうと、警察を呼ぶのは義務だと思って下さい。

また、警察に連絡しないと実際に事故が起こったことを証明する事故証明という書類を発行することができません。

事故証明がないと保険金の支払いが遅れることもあります。

車を運転していた加害者側運転手の『住所』『氏名』『年齢』『連絡先』『車のナンバー』『強制保険』『加入している任意保険会社名』は必ず確認しましょう。

相手側が協力的でない場合でも、自動車のナンバーを写真に撮ったりなど、メモをすることを忘れてはいけません。

整骨院に通院する時のポイントとしては、整形外科などの病院を受診することが重要です。整骨院の費用を治療費として確実に認めてもらうためです。

整形外科では、“診断書”を医師に書いてもらいます。一般的に交通事故から時間が経てば

経つほど、交通事故と怪我の因果関係の証明が難しくなります。できるだけ早く病院に受診することが大切です。

次に整骨院に受診する旨を保険会社に伝え、確認しておくと良いでしょう。

例えばむちうちで自覚症状しかない場合などは、整骨院での治療の必要性や有効性が疑われることもあります。

あらかじめ確認しておけば、安心と言えます。

その後、保険会社が整骨院に連絡をして.通院する旨を伝えてくれます。

整骨院に通院する場合、よくあるのが「整骨院だけに通院して整形外科への受診をやめる」というパターンです。

月に一度は整形外科を受診して、医師に診てもらう必要があります。

この時には診断書などは貰わなくても大丈夫です。

後は整骨院に電話をして、予約を取ってから行きましょう。

アポなしで行くと、満床だったり、担当できるスタッフの手が塞がってたりで、待たされたり、その日は診てもらえないという可能性もでてきます。

必ず電話で予約を取ってから向かいましょう。

そして受付にて名前を名乗ったうえで、診断書を渡してください。

後は担当のスタッフが問診にて受傷時の状況などを聴きますので、普通に答えれば大丈夫です。

もちろん事故になど遭わないのが一番なのですが、もし遭ってしまったならば後々の後遺症などを残さないように治療を受けるのが大切です。

面倒くさいなどの理由で放置するのは絶対に避けましょう。

こんにちは。

月島治療院の田中です。

ゴールデンウイークが明け早くも一週間が経ちましたね。

天気も安定せず、暑かったり寒かったりと体調崩されている方が多く見うけられます。

湿気の多い梅雨時期に向けても、体調整えておきたいですね。

さて、皆さまは「モペット」という乗り物をご存じでしょうか?

モペットとは「ペダル付き原動機付自転車」と言われ、他に「電動自転車」や「フル電動自転車」などとも呼ばれているようです。平たく言うとペダル付きの「原付バイク」という事になります。

最近、若い世代の間で人気があるようですが、「電動アシスト自転車」と混同して認識されている方も多くいるようです。

モペットは前述した通り「原付バイク」という扱いになる為、運転免許証が必要となりナンバープレートの取り付けや、自賠責保険の加入などもしなければなりません。

今年2024年4月10日、警視庁は渋谷でモペットの取り締まりを実施したところ、なんと2時間経たないうちに、無免許運転の方やヘルメット未着用などで、5人が検挙されたようです。

モペットの取り締まりは過去にも行われていたようですが、違反者の中には「自転車だと思っていた」「免許が必要だと知らなかった」などがあったようです。

モペットという乗り物が「原付バイク」に区分されている事を知らずに乗っている方や、エンジンを切ってペダルで走る時も原付バイク扱いといった交通ルールを知らない方が見受けられるようです。

無免許運転での罰則として

刑事処分:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

行政処分:違反点数25点

免許不携帯の罰則

行政処分:反則金3000円

他、ヘルメットの着用やナンバープレートの取付にも罰則があります。

自賠保険への加入義務があり、万が一交通事故を起こした時の為に任意保険にも加入しておいた方が良いようです。

無保険の状態でモペットを運転した場合、無保険運行として以下の罰則が科されるようです。

違反点数が6点で「一発免停」となること、反則金の適用がないようで、基本的に刑事事件として処理されてしまう事にも注意が必要です。

無保険運行の罰則

刑事処分:1年以下の懲役または50万円以下の罰金

行政処分:違反点数6点

モペットによる交通違反をしない為にも、車両の区分や運転する為の条件などをしっかり確認してからから乗りたいですね。

万が一事故にあった際は、治療のご相談はメディカルケアグループにお問い合わせください。

■ 所在地〒104-0051

東京都中央区佃2-11-13

■ アクセス地下鉄有楽町線、都営大江戸線「月島」駅より徒歩1分

■ 営業時間平日 10時~12時/13時~21時

土曜 9時~12時/13時~21時

日祝 10時~12時/13時~19時

年中無休(年末年始除く)

■ お問い合わせ03-3531-1233

GWも始まりましたが皆さんはお出かけの計画は立てていらっしゃいますか?

まとまったお休み、遠くへ出かけるにはいろんな方法がありますが中には車で長距離移動なんてかたもいらっしゃるのでは?

そんな方にGWの運転にまつわるちょっと気をつけたいことをお話ししましょう。

GWは〇〇が増える時期!?

GWに突入するとニュースではどこぞの高速道路の映像とともに渋滞情報が届けられます。

GW、実は事故が増える時期なんです!

要因はいくつか考えられますが、今回は2つご紹介しましょう。

1、渋滞で疲れがMAX!焦りも相まって接触、追突事故が多発!

覚悟はしていてもやはり巻き込まれるとイライラしてしまうものです。

強引な車線変更や疲れから前の車に突っ込んでしまうなんてことも。。。

2、運転に慣れていないドライバーが増える時期!

普段は車に乗らないけどgwみたいな連休や旅行先でレンタカーを借りて運転するなんて人もいるかも知れません。

長い間運転してない、普段運転しないなど運転に不慣れだと操作の手順や車両の間隔、道路標識の意味など、記憶が曖昧になるため事故にあいやすかったりします。

少しの心がけで改善できます!!

①ゆとりある計画と適度な休憩を

焦りやイライラの原因は「思っていたように進まない」「立てた予定に間に合わない」といった要因があるのと思います。

焦りやイライラは事故の元です。柔軟な対応と余裕を持たせ計画を立てましょう。

しかしそう上手くはいかなかったりもします。

焦りやイライラを少しでも感じたら休憩をとりリフレッシュしましょう。

また適度な休憩は身体にとっても重要です。

疲労が溜まると集中力も低下し注意力も散漫になってしまいます。

また、ずっと椅子に座りっぱなしといった状態は腰痛のもとだったりしますので休憩をとり体を動かす時間をとりましょう。

②脇見せず。安全確認を徹底!

GWは運転初心者やペーパードライバーといった運転に不慣れな人が運転する機会が増えます。

ペーパードライバーの事故の原因として安全確認不足や脇見運転などがあげられます。

久々で運転操作がぼんやりしていたり、カーナビやスマホを見たりと、わからない・慣れないが故に運転に集中出来ない状態だったりします。

いかがでしたか?

楽しい旅行を残念なものにしないためにも

焦らず、安全第一で目的地へ着けるよう気をつけて運転しましょう!

万が一交通事故に遭われたらお気軽にメディカルケアグループまでお問い合わせください!

千歳烏山治療院

〒157-0062

東京都世田谷区南烏山5-15-10 NT千歳烏山2階

京王線 千歳烏山駅 徒歩1分

TEL:03-5969-8777

URL:http://chitose-karasuyama.com/

インスタ:https://www.instagram.com/chitosekarasuyamachiryoin/

平 日:10:00~22:00

土・祝: 9:00~19:00

日 曜: 9:00~20:00

水 曜: 休診

こんにちは。

新橋汐留治療院です。

4月も残り数日、連休が続くゴールデンウイークまであと僅か、4月の交通事故の発生にいくつかの要因が考えられます。

1.速度超過による死亡事故が多い:

・深夜(0時台、1時台など)での速度超過による単独事故や追突事故が多発しています。

・特に若者(16歳~24歳)が関与していることが多いです。

・4月から7月にかけて、速度超過の事故が増加している傾向があります。

2.子どもの事故に注意:

・小学生の交通事故(死傷)は、4月から7月に多く発生しています。特に5月が最も多いです。

・下校時に多く発生しており、小学生の交通安全には十分な注意が必要です。

3.連休中の死者数が増加:

・4月から5月の連休中は交通事故の死者数が月間平均の約2倍に増加しています。

・特に4月29日から5月5日の連休に挟まれた平日に多発しています。

4.二輪車の事故比率が高い:

・5月の構成率は約25.3%で、年間の平均よりも高いです。

・二輪車事故の年齢層は30歳代と40歳代が多いです。

交通事故を防ぐためには、速度違反に注意し、特に子どもや若者の安全を確保するために気をつけましょう。

もし交通事故に遭われたら、お気軽にメディカルケアグループにご相談ください。

こんにちは

大森駅前治療院です

4月6日から4月15日までの10日間は全国交通安全運動の期間です

今月の目標は「横断歩道の事故を防ごう」です

運動の重点は

・子供が安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践

・歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行

・自転車、電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの順守

車を運転する皆様の目標は

「歩行者がいるかわからない時は減速」

信号のない横断歩道の手前で歩行者に気づいたら一時停止をする義務があります。そして歩行者がいるか「わからない場合」つまり、いない事が明らかでない場合は、横断歩道手前で停止できる速度にまで減速して近づくことが求められます

しかし、横断歩道を渡ろうとしている人がいるにも関わらず、減速もせずに通過する人が多いのが現状です

4月は新小学生が入学し新しい生活が始まる時期です。まだ通学にも慣れていない子供たちは予測不能な行動をするため小学生の事故が多発しています

子供たちの命を守るため、自分たちが事故を起こさない為にもしっかりと交通ルールを守り安全な運転を心がけましょう

しかし、注意していても事故は起こってしまう事もあります

もし事故に遭ってしまったらメディカルケアグループにご相談下さい